Im Anschluss an die Ausstellung „Schaffhausen weiterdenken – das Fulachtal“, sprach SCHARF-Präsident Christian Wäckerlin mit Fabienne Hoelzel, Architektin, Stadtplanerin, Gründerin des Planungsbüros Fabulous Urban und Forscherin am Institut für Städtebau an der ETH Zürich über Städtebau, Mitwirkungsprozesse und das Sprengen von regionalen und inhaltlichen Grenzen.

Textlich formuliert und verfasst durch Cornelia Wolf.

SCHARF: Man spricht immer weniger von Architektur und immer mehr von Städtebau. Was ist für Dich guter, intelligenter Städtebau?

FH: Guter oder intelligenter Städtebau ist vermutlich einer, der angemessen auf die «gestellte Aufgabe» reagiert, indem der städtebauliche Eingriff sich einigermassen in die Umgebung einpasst oder vielleicht dem Quartier oder der Stadt ein neues Zentrum oder Verbindungsstück gibt. Ein guter städtebaulicher Eingriff sollte aber auch wegweisend in dem Sinne sein, dass er buchstäblich Raum für neue oder künftige Entwicklungen schafft. Guter Städtebau bewegt sich damit automatisch auf mehreren Ebenen: Ästhetik, Funktionen, Nutzen, Struktur, Logik etc.

Es gibt Leute, die sagen, Architektur und Städtebau können sich gewissermassen nur «aus sich selbst heraus» weiter entwickeln. Ich sage, Architektur und Städtebau können sich nur an den Schnittstellen zu anderen Disziplinen weiter entwickeln. Ich sehe Architektur und Städtebau als politische Disziplinen insofern, als dass das Handeln über sie Einfluss hat auf den Gang der Gesellschaft. Man muss die Schnittstellen mit anderen Disziplinen suchen, muss verstehen, was der andere will, was er denkt. Das ist anstrengend, aber ich glaube, es ist absolut notwendig, wenn man etwas zu dieser Welt beitragen will. Und ich gehe davon aus, dass man das will.

SCHARF: Und in der Auswirkung? Wir sehen ja vor allem die architektonischen Perlen als beispielhafte Erzeugnisse. Es sind nicht die Prozesse an den Schnittstellen, die wir sehen, anfassen, fotografieren. Wie funktionieren Architektur und Städtebau an den Schnittstellen?

FH: Der beste Städtebau ist vielleicht jener, den man eben nicht «sieht», sondern wo man sich wohlfühlt, weil die Räume stimmig sind. Sogenannte Ikonen, Perlen oder Leuchtturmprojekte können aber durchaus in einem städtebaulichen Gesamtkonzept als Lokomotiven oder neue Anziehungspunkte Wirkung entfalten. Ich denke jetzt beispielsweise an die Elbphilharmonie von Herzog & de Meuron in Hamburg, die aber in einem städtebaulichen Gesamtkonzept von KCAP steht, die ein komplett neues Quartier, eine Stadterweiterung, geschaffen hat.

SCHARF: Perlen als Lockvögel sozusagen….

FH: Die Kritiker von Partizipationsprozessen, so wie ich sie verstehe, sagen: du musst es einfach hinstellen, dann gewöhnen sich die Leute dran. Manche sagen, Demokratie und Architektur vertragen sich nicht. Aber wenn man von einer Demokratie ausgeht, bei der die Leute mitbestimmen, und davon gehe ich aus, müssen wir akzeptieren, dass ein resultierendes Erscheinungsbild vielleicht weniger homogen ist.

SCHARF: Ist dann die Frage „wer plant die Planung“ heute gar nicht mehr relevant? Sollen verschiedene Akteure die Planung beeinflussen?

FH: Die Frage ist relevanter denn je, denn heute werden Städte oft von überregionalen bis globalen Prozessen stark beeinflusst. In zeitgenössischen Planungsprozessen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Anwohnerinnen und Anwohner in Partizipationsverfahren eingebunden werden sollen – zumindest in Westeuropa, punktuell aber auch in Südamerika oder in Afrika und anderswo, wo ich keinen Einblick habe. Die Herausforderung hier ist, wie wir solche Prozesse gestalten, damit die Ergebnisse im städtebaulichen Entwurfsprozess produktiv einfliessen.

SCHARF: Wie läuft das denn bei Deiner Arbeit in Afrika?

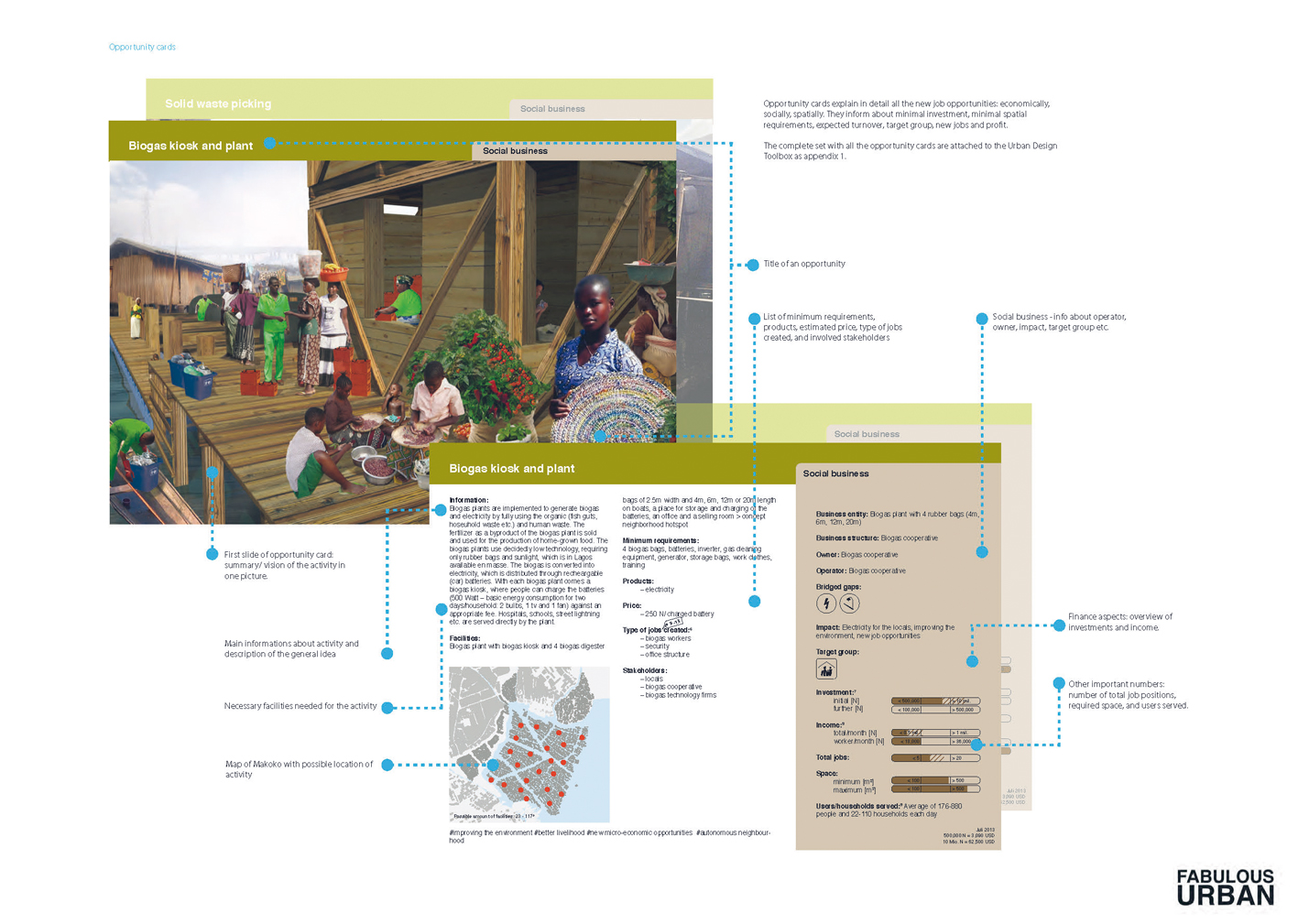

FH: In Afrika ist alles viel grundsätzlicher, es geht um existentielle Lebensfragen. Makoko beispielsweise, wo wir nun bald seit drei Jahren aktiv sind, ist vom Abriss bedroht. Lagos ist durch die Brille einer gewöhnlichen Westeuropäerin oder US-Amerikanerin betrachtet dreckig, gefährlich und wenig komfortabel. Deswegen sieht sich die Regierung unter Zugzwang, Quartiere zu bauen, die internationalen Sicherheits- und Ästhetikstandards genügen. Makoko hingegen ist genau das, was sie nicht wollen: eine Armensiedlung, einsehbar von einem der wichtigsten Verkehrswege, die das Festland mit den vorgelagerten Inseln verbinden, verräuchert, weil die Leute archaisch mit Feuerholz kochen und ihren Fisch räuchern. Die Regierung hingegen sieht Makoko als «Prime Land». Das ist Immobilien- und Investorensprache und bedeutet in diesem Falle das, was man polemisch als «Dubai-Modell» bezeichnen kann: Türme mit Glasfassaden an irgendwelchen Strandpromenaden. Für Makoko und vor allem für deren Bewohnerinnen und Bewohner ist da kein Platz. Makoko ist im Übrigen repräsentativ. 70% der Menschen in Lagos leben unter ähnlich prekären Umständen.

SCHARF: Wer gibt Euch den Auftrag, die Regierung?

FH: Die Initiative ist von der Bevölkerung ausgegangen. Die Menschen wollen natürlich da bleiben und mussten somit einen alternativen Plan entwickeln, um ihn demjenigen der Regierung entgegenzustellen. Das ist die richtige Strategie, weil sie konstruktiv und fair ist: Wir nehmen die Vorschläge der Regierung ernst. Wir haben diesen Plan zusammen mit der Menschensrechtsorganisation SERAC, der Heinrich Böll-Stiftung Nigeria und der gesamten Makoko-Community entwickelt. Es ist kein Plan, der den perfekten Städtebau zum Ziel hat, sondern einer, der der Regierung beweist, dass mit diesen Leuten, die sie als minderwertig erachten und vertreiben wollen, in Netzwerkprozessen etwas «mit Hand und Fuss» organisiert werden kann. Makoko setzt sich aus sieben Ethnien, ebenso vielen Sprachen und drei Religionen zusammen. Hinzu kommen extrem patriarchalische Strukturen. Stammesführer sind die anerkannten Chefs, legitimiert durch ihre Abstammung aus den lokalen königlichen und sonstigen Familien. Mit denen muss man reden und verhandeln und – absurderweise – zuerst deren patriarchalische Funktion stärken, um diese in einer zweiten Phase aufzuweichen, um dann die ganze Community, vor allem die Frauen, mit einbeziehen zu können. Im Ergebnis müssen sich alle Leute wiederfinden, sonst scheitert das Projekt.

SCHARF: Wie erfasst Ihr das alles? Visualisiert sich das irgendwo?

FH: Natürlich, wir haben ganz klassisch gearbeitet, Feldforschung betrieben und viele Interviews gemacht. Vor allem von den Frauen wollten wir wissen, wie sie den Alltag meistern, wie sie arbeiten, um auf diese Strategien reagieren zu können.

SCHARF: Wie stellt Ihr diesen Prozess dem städtebaulichen Diktat der Regierung gegenüber? Am Schluss muss doch entschieden werden, welcher Plan umgesetzt wird.

FH: Das ist so, deshalb haben wir auch so klassisch gearbeitet. Ich glaube nicht an Masterpläne, schon gar nicht in solchen Gebieten. Wir haben dann aber doch einen gemacht, weil die Regierung unsere Strategie sonst nicht hätte „lesen“ können. Weil sie immer von „Waterfront“ reden, haben wir eine solche entwickelt, nur eben nicht mit glitzernden Türmen. Makoko ist ein idealer Ort, um zu sehen, wie die Leute am und mit dem Wasser leben. Man muss da nicht «Singapur» darüberstülpen, sondern das, was sie haben, stärken und auf eine neue, zeitgemässe Ebene bringen. Mit genau den Leuten, die da sind.

SCHARF: In der Schweiz scheint es bei Mitwirkung eher um Mitwünschen oder Mitreden zu gehen. Auch, so mein Eindruck, werden Mitwirkungsprozesse oft von der Regierung vorgeschoben, um nachher zur Tagesordnung überzugehen. Das Thema der nächsten Architektur Biennale in Venedig ist „Menschenwürdiges Wohnen“. Euer Projekt wäre prädestiniert dafür. Hat das Thema auch Bedeutung für die Schweiz?

FH: Menschenwürdiges Wohnen ist für die Schweiz vielleicht nicht ganz der passende Ausdruck. Was die Leute hier beschäftigt, sind die Mieten, die in den Ballungsräumen und vor allem an Zentrumlagen und für Familien zu teuer sind, im Verhältnis zu dem, was sie zahlen können oder wollen. Allerdings wäre es zeitgemäss, Wohnraumprobleme für die ganze Region zu denken und zu lösen. Nicht jeder soll und muss fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt wohnen, allerdings ist aus einer Stadtentwicklungsperspektive auch nicht wünschenswert, dass Innenstadträume nur noch hochpreisige Angebote haben. Wenn ich von Zürich spreche, meine ich eindeutig den Raum zwischen Baden und dem Flughafen, und das wäre auch der richtige Planungsmassstab. Aber da stossen wir mit den Planungsinstrumenten und bei den Planungsinstanzen an Grenzen, da diese nur innerhalb der politischen Grenzen demokratisch und institutionell legitimiert sind. Im Kanton Schaffhausen scheint die planerische Ausgangslage ein «Schaffhausen urban» und ein «Schaffhausen rural» zu sein. Idealerweise könnte man in diesen Räumen denken und entwerfen.

SCHARF: Also die Grenzen der Gemeindeautonomie überschreiten. Im städtebaulichen Portrait der Schweiz hat man erstmals öffentlich gesagt, die stärkste Instanz sei die Gemeindeautonomie.

FH: Das ist auch so und das muss man so respektieren. Aber wir können die Probleme nicht auf Gemeindeebene lösen, so wie wir leben und arbeiten. Die wenigsten Leute wohnen im Kreis 4, arbeiten im Kreis 4, und die Kinder gehen im Kreis 4 zur Schule. Die Leute wohnen in Opfikon, gehen irgendwo in der Region ins Handball, in Glattbrugg ins Fitness, arbeiten in Dietlikon und gehen am Samstag mit dem Auto in einem Fach- und Supermarktparadies einkaufen. Wenn man dieses Netz aufspannt, wird klar, dass sich die Zugehörigkeit nicht auf die Gemeinde bezieht. Man kann aber nur in der Gemeinde abstimmen, nur den Stadtrat von Opfikon wählen, aber vielleicht ist man dort am wenigsten. Deshalb reden wir von Polyzentralität und das wichtigste Merkmal für diese Polyzentralität sind die Pendlerströme. Deshalb macht es wenig Sinn, dass zum Beispiel Schlieren versucht, das Problem für sich zu lösen. Man muss es in der Region tun. Die Region produziert allerdings unscharfe Konturen. Die Herausforderung heute ist, wie man die unscharfen Konturen steuern kann.

SCHARF: Die Schnittstellen sind in ständiger Bewegung und vor allem sehr beliebig. Hier sagt man schon länger, Neuhausen und Schaffhausen sollten fusionieren, Beringen und Thayngen gehören auch noch dazu, dann hat man eine grosse Blase. Fakt ist: trotzdem schauen die Regierungen für ihre eigene Gemeinden, weil die jetzt in Betrieb sind und alles andere extrem schwierig wird.

FH: Richtig. Ich glaube, man muss mit dem umgehen, was man hat, und das ist nun einmal die politische Eigenständigkeit von Neuhausen, Schaffhausen, Beringen und Thayngen. Die Lösung heisst deswegen nicht Fusion, sondern regionale Zusammenarbeit bei Problemstellungen wie z.B. dem erwähnten knappen oder zu teuren Wohnraum.

SCHARF: Funktioniert Deiner Meinung nach Partizipation so, wie wir sie in der Schweiz haben? Bei unserem ausgeprägten Egoismus? Beispiel Raumplanung: alle waren dafür, wenn es aber (das habt ihr in eurer Analyse auch herausgefunden) vor der eigenen Haustür passiert, ist man dagegen. Der wichtigste Akteur beim Bauen scheint heute eigentlich der Anwalt zu sein.

FH: Deshalb müssen wir in den Prozessen besser werden. Partizipation heisst für mich nicht nur oder nicht primär „mit der Bevölkerung“, sondern, dass die Instanzen zusammenarbeiten müssen. Schaffhausen, Neuhausen und Beringen müssen sich zusammensetzen und reden. Schaffhausen hat ein Wohnraumproblem, Beringen baut wie verrückt, gleichzeitig hat sich das Schweizer Stimmvolk im März 2013 explizit gegen die weitere Zersiedelung und Auszonung von Bauland ausgesprochen und damit implizit für die «innere Verdichtung». Das birgt offensichtlich Konfliktpotential. Gleichzeitig müssen die mentalen und Handlungsräume in der Region liegen und bedingen Sichtweisen, die über den angestammten Tellerrand hinausgehen.

SCHARF: Politiker werden aber gewählt, weil sie sich innerhalb ihrer Grenzen für etwas stark machen.

FH: Wenn man erfolgreiche Stadtplanung machen will, muss man über diese angestammte Rollen und Kompetenzen hinauswachsen. Das kann ein Akteur sein wie SCHARF, das kann der Kantonsplaner sein, eine Architektin, die eine Idee hat. Wir brauchen Leute, die das aus Leidenschaft tun und aus politischer Überzeugung über ihrer Rolle hinauswachsen. Aber wenn jeder und jede auf seiner oder ihrer Ebene bleibt, werden wir die Herausforderungen der zeitgenössischen Raumentwicklung kaum meistern können.

SCHARF: Vorarbeit verdunstet, weil viel Zeit vergeht zwischen Mitwirkungsprozess und Planung. Nach 10 Jahren ist nicht mehr klar, wer was wollte.

FH: Das ist so. Ganz persönlich würde ich Schaffhausen empfehlen, ein räumliches Entwicklungsleitbild zu machen mit einem regionalen Kapitel, für welches man informell mit Neuhausen, Beringen, Thayngen zusammenzuarbeitet und sich fragt, wohin man sich als Region entwickeln will. Die Stadt arbeitet an einem Richtplan. Richtpläne sind ein extrem trockenes Instrument, aber extrem wichtig. Der kantonale Richtplan ist das mächtigste Instrument, das wir haben – wenn es richtig angewandt wird. Das Problem an Richtplänen ist aber, dass sie ausser den Fachleuten niemand versteht. Man muss vorher schon die Leute „einfangen“, und das macht man am besten über räumliche Leitbilder, d.h. mit allen möglichen Akteuren findet man heraus, wohin man gehen will.

SCHARF: Wenn wir das jetzt herunterbrechen auf das Fulachtal – wäre ein solches übergeordnetes Entwicklungsleitbild der nächste logische Schritt, bevor man eine Testplanung über das Fulachtal macht? Wie lange würde so ein Prozess dauern?

FH: Ja, das wäre ein gutes Vorgehen. Zeitangaben sind schwierig, das hängt von Umfang und Tiefe eines solchen Entwicklungsleitbilds ab – Region, Stadt oder Entwicklungsgebiet. Der Vorteil hier in der Region ist, dass ihr ja schon diverse Runde Tische hattet, d.h. die Leute sind schon sensibilisiert.

SCHARF: Also die Akteure, nicht die Bevölkerung. Wir reden hier von den Interessierten. Aber ab wann interessiert es jemanden? Wie bringt man auch ein Laienpublikum dazu, über den eigenen Gartenzaun zu denken, und bei einem solchen Prozess mitzumachen, aus Interesse an einer grösseren Sache?

FH: In der Schweiz ist das doch super: Die Leute sind in Vereinen, Verbänden oder sonstigen Interessensgemeinschaften tätig. Viele leisten auch Freiwilligenarbeit. Über diese Strukturen muss man gehen und die Leute über ihre Anliegen, wo sie sich engagieren, ansprechen. Ich glaube, dass das gerade in der Schweiz gut läuft. Wir leben in einer Demokratie. Mitgestaltung ist eine Pflicht, und die muss man auch einfordern.

SCHARF: Ein gutes Schlusswort! Fabienne Hoelzel, vielen Dank für dieses Gespräch.

Fabienne Hoelzel, Architektin, Stadtplanerin, Städtebauforscherin und Gründerin von Fabulous Urban, hat beim ETH Städtebau-Entwurfsstudio Prof. Kees Christiaanse, FS15: Schaffhausen Weiterbauen die „Analyse Planungsprozesse“ der 4 teilnehmenden Studierenden geleitet.

Weitere Informationen zum Thema:

Bilderstrecke Ausstellung Fulachtal

Ausstellung SCHAFFHAUSEN WEITERDENKEN – das Fulachtal