Als Auftakt zur zweiten Architektur-Gesprächsreihe im TapTab Schaffhausen begrüssten wir im Januar das Kollektiv 8000.agency aus Zürich mit den Drei Architekten Oliver Burch, Jakob Junghanss und Lukay Ryfell.

Text: Alex Zahler

Bilder: Pierre Néma

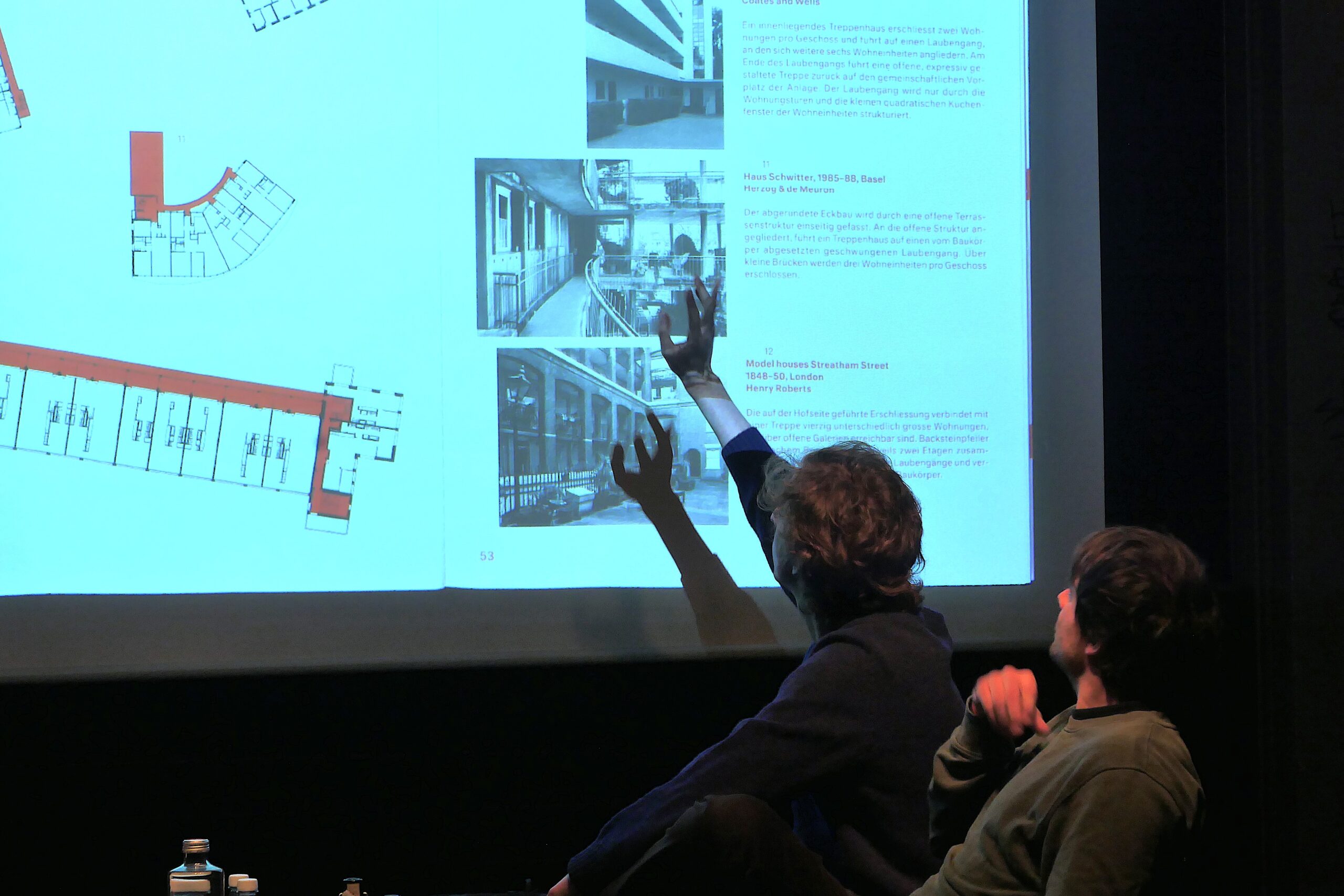

Im TapTab Schaffhausen begrüsst Christian Wäckerlin die Drei aus Zürich angereisten Gäste Oliver Burch, Jakob Junghanss und Lukas Ryffel. Im Gegensatz zu Zürich sei Schaffhausen ja zumindest geografisch etwas randständig, meint Christian Wäckerlin. Die Frage an die Gäste: Ist Schaffhausen auch Architektur-thematisch hintendrein? Nun eine Frage, welche unsere Gäste natürlich nicht beantworten können. Doch sie hoffen, mit dem heutigen Abend den anwesenden Interessierten zumindest einen Ansatz geben zu können, dies zu ändern – sollte die Aussage denn überhaupt stimmen.

Die Drei jungen Gäste haben vor kurzem die durch das BSA-Forschungsstipendium ermöglichte Publikation No. 7 „Offen erschlossen – Ansätze zum Weiterbauen“ veröffentlichen dürfen. Der Klapptext: Oliver Burch, Jakob Junghanss und Lukas Ryffel bilden das Kollektiv 8000.agency, das die aktuelle Architekturpraxis kritisch hinterfragt. In ihrer Untersuchung zur «Architektur der Offenheit» entdecken sie fast vergessene Wohnbauten, spüren den Qualitäten einer offenen Erschliessung und präsentieren ein Repertoire an räumlichen Ansätzen für kommunikative Schwellenräume.

Während ich bei der Einführung in besagter Broschüre blättere, folgt mein Blick bei den Worten „Es geht nicht darum, das zu suchen, was man will, sondern das zu tun, was sich anbietet.“ wieder dem Gespräch im Rampenlicht.

Ihr Kollektiv-Name: 8000.agency. Die Postleitzahl von Zürich: 8000. Vor dem Entwurf gilt es, den Ort zu verstehen, den Kontext zu analysieren. Agency: Handlungsmacht. Architektur soll Handlungsmacht bekommen.

Die Abriss-Thematik

Einsetzen wollen sie diese Handlungsmacht im Bestand. Nämlich gegen den Abriss. Als Ausgangslage beschäftigen sich junge Architekt*innen vermehrt damit, was bereits da ist. Vor allen dingen im Bereich der Soziokultur hat ein Architekturprojekt Auswirkungen, die nicht auf einem Plan darzustellen sind. Umso gravierender ist der Eingriff in diese gelebte Gemeinschaft, wenn ein Gebäude abgerissen wird. Bestehende Strukturen fallen dann wortwörtlich auseinander. Der Begriff der Architektur muss also über den Begriff der Baukultur erweitert werden.

Um den Abbruch eines Hauses zu verhindern, muss man dessen Qualitäten finden, ordnet Oliver Burch ein. Auf ihrer Recherche-Tour bot das Trio Bewohnern eines vermeintlich abbruchreifen Hauses an, beim Umzug zu helfen. So haben sie für kurze Zeit Einblicke in das Leben der Bewohner und deren Wohnungen erhalten, führt Lukas Ryffel aus.

Zusammengeführt hat die Drei Architekten ihre Masterarbeit. In das selbstständige Arbeiten seien sie dann reingeschlittert. Über die Abrissthematik kamen sie den Qualitäten des Bestandes und ganz speziell der offenen Erschliessung auf die Spur. Und daraus entstand dann ein vom BSA getragenes Forschungsstipendium.

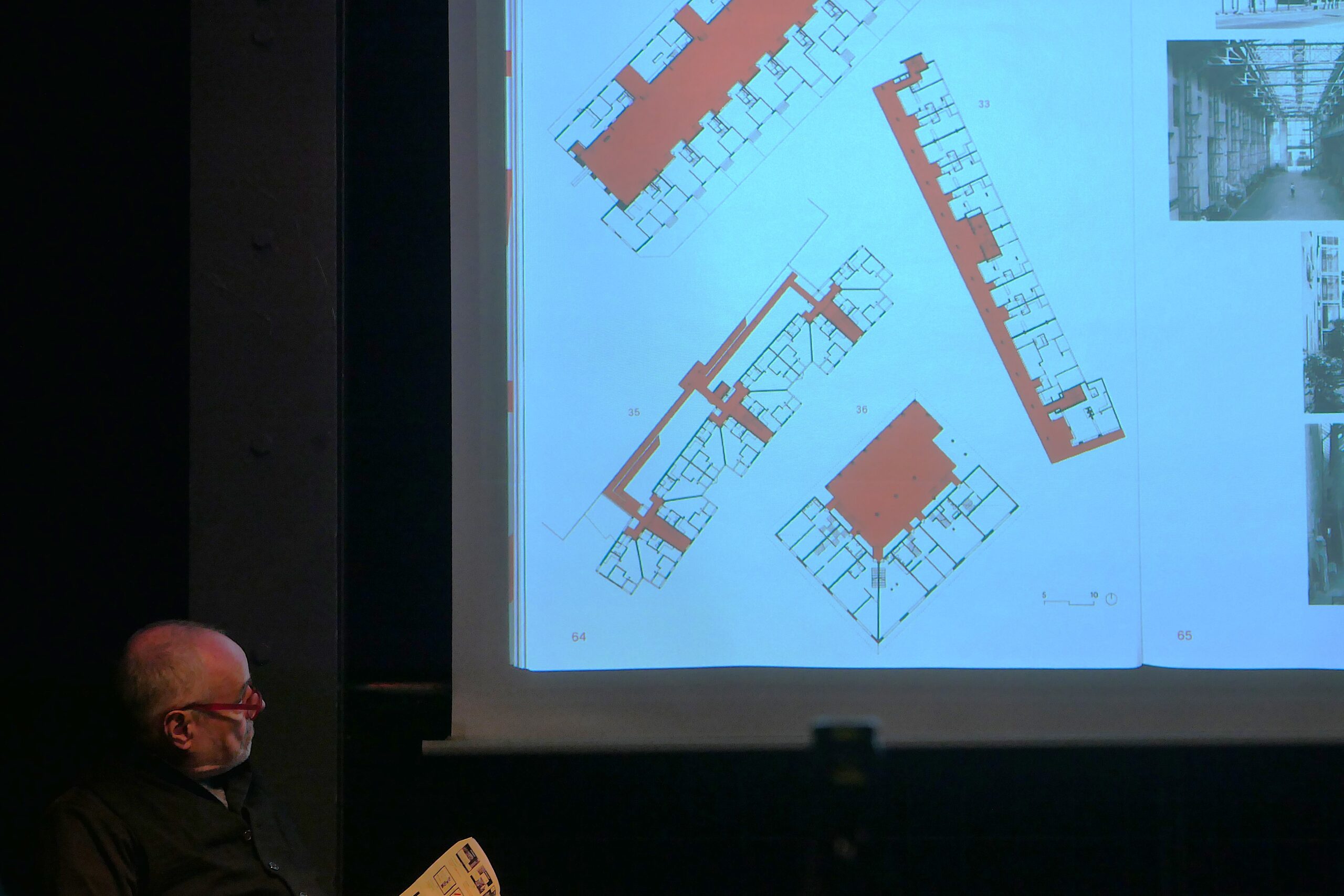

Die offene Erschliessung

Christian Wäckerlin fragt nach: «Offen Erschlossen» – was hat es mit dem Titel dieser Publikation aufsich? Jakob Junghanss erklärt: Ersatzneubauten haben eine gewisse Hermetik, Abgeschlossenheit. Man macht die Tür auf und ist im privaten Raum. Graduelle Übergänge, Undeutlichkeit, Schwellenräume finde man in Bestandsbauten viel öfter als bei Neubauten. Diese Zwischenräume im Bestand seien meist viel interessanter. Der Übergang vom öffentlichen in den privaten Raum wird so zeitlich geordnet und wirkt nicht abrupt. Das Hinein- oder Hinausgehen zelebrieren, einen Filter durchqueren, Zwischenräume schaffen, Unschärfe generieren.

Christian Wäckerlin fragt erneut: Wird die Qualität der offenen Erschliessung auch von der breiten Masse gesehen? Oliver Burch verhalten optimistisch: Die Individualisierung der einzelnen vier Wände nimmt zwar zu, eine Tendenz wachsender Beliebtheit von solchen Schwellenräumen sei aber spürbar.

Anzumerken ist nun noch der Untertitel der Publikation: «Ansätzen zum Weiterbauen». Aus dem Gebauten kann man lernen und das Gelernte in Neubauten wieder anwenden. Oder noch besser, man baut Bestehendes weiter und optimiert diese um die skizzierten Aspekte.

Die Überführung der Theorie in die Praxis

Die riesige Recherche-Wolke aus genannter Publikation, aber auch weitergehende Untersuchungen mündeten bereits öfters in Wettbewerbsbeiträgen. Dort, wo ein Ersatzneubau gefordert wurde, haben sie den Bestand belassen und dessen Qualitäten herausgeschält. Für einen Sieg hat es aber leider noch nie gereicht. Programme sind denn meist so geschrieben, dass den Architekten das Denken mit dem Bestand abgenommen und in der Aufgabenstellung bereits ausgeschlossen wird. Für Oliver Burch ist die Teilnahme genauso wichtig wie ein allfälliger Projektsieg. Die Haltung hinter dem Beitrag zählt, und diese dürfe man sich nicht nehmen lassen.

Zum Weiterbauen mit dem Bestand notiere ich mir die folgenden drei Begriffe:

Wandelbarkeit: Überschreiben von bestehenden Strukturen mit neuen Nutzungen. Dabei bereits die zukünftigen Eingriffe mitdenken und ermöglichen.

Mehrwertigkeit: Zwei Erschliessungswege in die eigene Wohnung anbieten. Je nach Lust und Laune einen offenen, begegnungsreicheren oder dann den introvertierteren Weg.

Porosität: Innen- und Aussenräume auch klimatisch ineinander übergehen lassen. Soziale Porosität: Das Gebäude Stück für Stück aneignen lassen.

An diesem Abend wird dem interessierten Publikum klar, 8000.agency verbindet Theorie und Praxis, indem sie sich mit räumlichen Transformationen, dem Weiterbauen im Bestand und der Verbindung von Alt und Neu in Architektur, Landschaft und Städtebau beschäftigen. Immer mit dabei: das Engagement für Lehre und Forschung.

Ein inspirierendes Trio, von welchem wir hoffentlich noch so manches hören werden. Und dank diesem Abend ist Schaffhausen – zumindest thematisch – wieder an Zürich rangerückt.